L’Egypte et ses premiers photographes de 1839 à 1869

L’Egypte

La situation de l’Egypte dans les années 1850 :

L’expédition d’Egypte dirigée par Bonaparte prend fin au cours de l’année 1801. L’évacuation de l’armée française se déroule de septembre à octobre, depuis Alexandrie ; les dix mille cinq cent huit militaires et les six cent quatre-vingt-six civils s’en retournent en France, vaincus par l’armée anglaise commandée par Hutchinson.[1] Les français, qui sont restés trente-huit mois en Egypte, abandonnent un pays dont l’identité de la classe dirigeante change une nouvelle fois. Les anglais n’ont cependant pas la prétention d’occuper l’Egypte à la manière de Bonaparte ; ils quittent le sol égyptien le 11 mars 1803. Les revendications viennent des Turcs, ainsi que des Mamelouks qui désirent reprendre le pouvoir. Mais le représentant du sultan de Constantinople, qui dirigeait l’Egypte depuis le départ des anglais, est destitué par un général de la brigade des Albanais, Muhammad ‘Ali, aidé par les chefs mamelouks. Le nouvel homme fort du pays n’est agréé par la Porte que de longs mois plus tard, et devient chef de l’Egypte le 9 juillet 1805.[2]

Muhammad ‘Ali a tôt fait d’effacer le passé : il se débarrasse rapidement des Mamelouks, ainsi que des ulémas. Dans l’espoir de consolider son pouvoir, il accepte d’engager ses troupes dans les guerres de la Porte. Ainsi, de 1811 à 1818, son armée combat les Wahhabites d’Arabie : en 1812, La Mecque et Médine sont occupées. Cette politique belliciste se poursuit jusque dans les années 1830, où le dirigeant est à l’apogée de ses conquêtes. Son invasion foudroyante en Syrie en 1831 et la défaite de l’armée turque menace directement Constantinople ; la paix de Kütahya de mai 1833 lui octroie la Palestine, la Syrie et le district d’Adana. Au sud, le pacha détient également le Soudan, dont il a fondé Khartoum, la capitale, en 1822.

La domination politique de Muhammad ‘Ali déplaît aux grandes puissances européennes. Alors qu’en 1839 le daguerréotype est officiellement offert au monde entier, ces grandes puissances – la France exceptée - prennent ouvertement position en faveur de la Porte la même année. Les fortes pressions appliquées au pacha d’Egypte le font céder : il évacue l’Arabie en mai 1840.[3]

Les longues années de guerre ont pesé sur le pacha désormais vieux. Jusqu’à sa mort en 1849, Muhammad ‘Ali se contente des nouvelles frontières géographiques de l’Egypte. Le traité du 10 décembre 1840 lui concède le pouvoir héréditaire en Egypte et la gestion viagère du Soudan.

Les premiers daguerréotypistes en Egypte se trouvent donc dans un pays toujours contrôlé par l’Empire ottoman. Adolphe Joanne nous apprend que dans les années 1850, Constantinople prélève chaque année un tribut de huit millions sur le budget, tandis que le revenu annuel de l’Egypte est estimé à environ cent-quinze millions. La Porte limite par ailleurs le contingent égyptien à 18000 hommes, et commandite un « cheikh-ul-Islam » pour rendre la justice au Caire. Vis-à-vis de Constantinople, l’Egypte forme donc une vice-royauté à peu près indépendante. Cependant, le titre de vice-roi que les gouvernements européens accordent au pacha n’est pas reconnu à Constantinople, pour qui ce personnage ne représente qu’un simple gouverneur général.[4]

Les voyageurs principalement européens qui se rendent à la cour du pacha au cours des années 1840 viennent visiter un homme en fin de règne, au passé politique prestigieux. Les étrangers tiennent d’autant plus à rencontrer Muhammad ‘Ali que, comme nous l’apprend un médecin vétérinaire de l’Ecole d’Alfort ayant vécu en Egypte sous son règne, le pacha « est affable, il reçoit avec une distinction inaccoutumée chez les princes d’Orient, tous les voyageurs qui lui sont présentés ; il interroge, il discute etc. ».[5] Mais le même médecin n’est pas tendre sur le bilan économique et social de Muhammad ‘Ali ; les longues guerres, le dirigisme du souverain sur sa population, la corruption des sphères dirigeantes, la répression, les mœurs enfin, qui choquent souvent l’esprit d’un européen, sont mis en accusation par M. Hamont.[6]

Mais pour les premiers photographes, l’Egypte est alors un pays en paix, où ils peuvent exercer avec une relative sécurité. Sur le plan diplomatique, l’année 1845 marque un contexte très favorable entre les deux nations françaises et égyptiennes : le fils de Muhammad ‘Ali, le prince héritier Ibrahim Pacha effectue une visite en France, tandis que le plus jeune fils de Louis-Philippe, le duc de Montpensier, est invité en Egypte.[7]

Les bonnes relations entre l’Europe et l’Egypte ne sont pas troublées par la mort de Muhammad ‘Ali, ni par les vicissitudes que causent sa succession. Ibrahim, que le pacha a placé sur le trône en 1847, meurt prématurément le 10 novembre 1848. Lui succède son neveu, Abbas 1er. L’inclinaison trop conservatrice de ce dernier est peut-être à l’origine de son assassinat le 13 juillet 1854. Le souverain que connaissent alors les premiers photographes utilisant le collodion sur verre est Sa’id, le quatrième fils de Muhammad ‘Ali. Le nouveau pacha poursuit le développement économique de l’Egypte, notamment dans le contexte favorable du chantier du canal de Suez. Il réalise des réformes sociales importantes pour son pays, comme la redéfinition de droit de propriété terrien, à titre désormais héréditaire et plus seulement viager.

Isma’il, le fils d’Ibrahim, succède à Sa’id le 18 janvier 1863, alors que des photographes résidents comme Wilhelm Hammerschmidt ou Antonio Beato vivent déjà de leur production au cœur des villes égyptiennes. Malgré les nombreuses réformes du souverain et l’ouverture du canal de Suez en 1869, l’Egypte ne réussit pas à assurer son indépendance financière. Le canal se révèle être un véritable gouffre qui oblige les autorités égyptiennes à emprunter à l’Europe. La situation financière se dégrade au fur et à mesure, jusqu’à l’occupation militaire de la Grande-Bretagne en 1882. L’homme de lettres et photographe Maxime du Camp nuance ce panorama économique sombre dans ses Souvenirs Littéraires, qui paraissent en 1882 : « l’Egypte était pauvre à l’époque où j’y étais ; la guerre d’Amérique n’avait pas encore amené la crise cotonnière qui l’a enrichie et le percement de l’isthme de Suez n’avait pas encore augmenté son bien-être »,[8] dit-il de la situation contemporaine, en la comparant à celle du pays qu’il a connu en 1850. Quant à son indépendance perdue, l’Egypte ne la retrouve que bien plus tard, en février 1922 lorsque l’Angleterre renonce au protectorat sur le pays, mais surtout à partir de juillet 1952, à la suite du renversement du roi Faruk.

La population égyptienne :

Une brève approche quantitative mais surtout qualitative permet de mettre en évidence les différents groupes identitaires constitutifs de la population égyptienne dans le tournant des années 1850.

Le premier recensement numérique officiel n’ayant eu lieu en Egypte qu’en 1897, les données antérieures ne peuvent être considérées que comme des estimations. Alors que Diodore évaluait la population égyptienne à trois millions en son temps, on trouve dans le premier guide Joanne publié en 1861 un rappel des premières tentatives de dénombrement. Ainsi, les égyptiens sont estimés en 1798 à 2500000 par les membres de l’expédition d’Egypte, à 2000000 en 1835 par E. Lane et à 1800000 en 1847 par John Gardner Wilkinson.[9] En 1838, le docteur Clot-Bey, fondateur d’une école de médecine et de chirurgie au Caire, réalise un recensement par extrapolation en tenant compte des catégories d’individus.

Tableau 2. Estimation de

la population égyptienne par Clot-Bey en 1838.

|

Catégorie de population |

Estimation |

|

Fellahs et autres arabes

d’Egypte |

2 600 000 |

|

Turcs |

12 000 |

|

Coptes |

150 000 |

|

Barâbra (habitants du sud

du Saïd) |

5 000 |

|

Levantins (syriens, grecs,

arméniens etc.) |

10 000 |

|

Européens |

7 000 |

|

Esclaves nègres |

20 000 |

|

Esclaves abyssins |

5 000 |

|

Esclaves tcherkesses |

5 000 |

|

Bédouins (nomades) |

70 000 |

|

TOTAL |

2 891 000 |

D’après : Joanne, Isambert, Itinéraire descriptif, historique

et archéologique de l’Orient, collection des Guides-Joanne, Hachette,

Paris, 1861, p. 944.

Le travail de Clot-Bey est l’occasion de s’apercevoir de la présence d’esclaves en 1838 sur le sol égyptien. Parmi les premiers photographes, seuls les daguerréotypistes seront confrontés à l’esclavage ; l’exemple le plus célèbre est celui de Gérard de Nerval en 1843 qui achète une esclave abyssinienne, suivant ainsi les conseils de son drogman selon qui un homme vivant seul dans une maison est une situation mal perçue par la société du Caire. Le docteur William Holt Yates, un citoyen britannique ayant vécu sous le règne de Muhammad ‘Ali, énumère dans un livre publié en 1843 les principaux endroits où sont vendus les esclaves au Caire. Plusieurs caravanes arrivent chaque année du sud de l’Egypte ; lors de la traversée du désert à pied, les conditions climatiques sont terribles pour les esclaves.[10] Yates fournit en annexe de son ouvrage le « prix » d’un esclave noir : 12 à 25 dollars espagnols, soit 15 à 16 piastres pour un garçon, et 8 à 20 pour un adulte.[11] L’esclavage n’est aboli en Egypte qu’entre les années 1845 et 1850.

L’Egypte est donc constituée d’une population peu homogène. En 1868, le dénombrement de M. de Regny-Bey indique parmi les 331000 habitants du Caire 15 à 20000 coptes, 7000 juifs, 10000 levantins, 15 à 20000 abyssiniens, auxquels il faut ajouter 19000 résidents étrangers.[12] En 1873, la statistique publiée par le ministère de l’intérieur égyptien fournit les chiffres de 569047 habitants dans les grandes villes (Le Caire, Alexandrie, Rosette, Suez, Damiette etc.) dont 74216 résidents étrangers, et 4604014 habitants dans les campagnes de Basse, Haute et moyenne Egypte, dont seulement 5480 résidents étrangers. Cette statistique, bien que tardive pour notre étude, est intéressante car elle fournit également une estimation du nombre de résidents étrangers par nationalité, d’après les enregistrements des personnes aux différents consulats. Les chiffres sont les suivants :

Tableau 3. Recensement des

résidents étrangers par nationalité en 1873.

|

Nationalité |

Statistique |

|

Grecs |

34000 |

|

Italiens |

13906 |

|

Français |

17000 |

|

Anglais |

6000 |

|

Austro-hongrois |

6300 |

|

Allemands |

1100 |

|

Autres |

1390 |

Source : Emile Isambert, Itinéraire descriptif,

historique et archéologique de l’Orient, collection des Guides-Joanne,

Hachette, Paris, 1873, p. 186.

Les historiens du XXème siècle révisent les estimations étudiées ci-dessus à la hausse. Selon Daniel Panzac, la population égyptienne est de quatre millions et demi au tout début du XIXème siècle. Entre 1800 et 1830, le taux de développement est faible, de l’ordre de 0,3%, mais augmente légèrement entre 1840 et 1860, pour atteindre une moyenne de 1,2 à 1,3%. Les naissances sont nombreuses, mais la mortalité infantile est très élevée. Entre 1820 et 1900, la population urbaine augmente entre 8 et 10% chaque année. Avant les années 1860, le nombre de résidents étrangers reste limité ; l’essor de l’industrie du coton ainsi que l’occupaTion britannique de 1882 favorisera l’immigration.[13]

Tableau 4. Données

modernes sur la population en Egypte au XIXème siècle.

|

Nature des données |

année |

Population égyptienne |

Taux d’accroissement

annuel |

|

Estimation |

1800 |

4 500 000 |

- |

|

1846 |

5 400 000 |

5 |

|

|

1882 |

7 800 000 |

12 |

|

|

Recensement |

1897 |

9 734 000 |

14 |

|

1907 |

11 191 000 |

14 |

Source : Daniel Panzac, p. 99, in :

Collectif, L’Egypte au XIXème siècle, groupe de recherches et d’études

sur le Proche-Orient, colloque international du CNRS du 4 au 7 juin 1979 à

Aix-en-Provence, éditions du CNRS, Paris, 1982.

Le voyage en Egypte dans les années 1850 ne signifie pas pour autant une prise de contact privilégiée avec les égyptiens de souche, les fellahs habitant pour quelques-uns dans les grandes villes, mais surtout en milieu rural. Le tracé très linéaire du voyage égyptien n’autorise que peu souvent les rencontres inopinées ; les voyageurs et les photographes ne discernent principalement les autochtones que de loin, depuis le ponton d’une cange qui descend lentement le Nil. Pour les photographes, même si l’on peut évoquer la très faible sensibilité physico-chimique des premiers procédés photographiques, il faut reconnaître que le vestige archéologique ou le paysage est préféré et de beaucoup aux scènes de genre et aux portraits des habitants des campagnes égyptiennes. Ce n’est que bien après, à partir des années 1870, que les photographes résidents réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaire à partir de prises de vues réalisées en studio ou dans les quartiers populaires des grandes villes.

Les voyageurs sont pour la plupart confrontés à la personnalité bigarrée du drogman, un homme à tout faire à la disposition de l’étranger que ce dernier paie pour lui servir de guide, lui trouver un logis, le conseiller dans l’achat de matériel de voyage et parfois même le protéger dans les endroits peu sûrs. Le drogman[14] est rarement égyptien, et communique avec les étrangers avec quelques mots de français ou d’anglais. Un autre personnage incontournable pour qui désire descendre le Nil du Caire à la première ou seconde cataracte est le raïs, le propriétaire de l’embarcation qui dirige un équipage de cinq à dix employés. Dans les rares guides touristiques du XIXème siècle, il est fréquent de trouver un contrat-type avec un drogman ou un raïs, qui permet d’éviter les petits désagréments pécuniaires susceptibles de se produire avec des personnes malhonnêtes.

Il faut naturellement ajouter à ces personnes les voyageurs de toute nationalité, qui sont amenés à se rencontrer fréquemment étant donné l'invariabilité du trajet touristique égyptien. Flaubert, d’ailleurs, évoque l’atmosphère très européenne des grandes villes égyptiennes à la fin de l’année 1849 : « l’Egypte est du reste peuplée de français lesquels sont fort heureux de rencontrer des compatriotes avec qui causer des théâtres de Paris et de la politique du jour ; presque toutes les places importantes sont occupées par eux, ou par des arméniens chrétiens… ».[15] Sur le point de quitter l’Egypte depuis Alexandrie en juillet 1850, le jeune écrivain est encore plus amer : « c’est plein d’européens on ne voit que bottes et chapeaux – il me semble que je suis à la porte de Paris… ».[16] Cette remarque peu flatteuse sur le pays de Muhammad ‘Ali ne doit pas occulter l’importance des contraintes rencontrées par un voyageur photographe sur le sol égyptien dans les années 1850.

Des conditions climatiques idéales pour la photographie :

Plusieurs facteurs justifient la qualité de la lumière en Egypte. L’ensemble des données climatiques procure un ensoleillement maximal, rarement perturbé par la couverture nuageuse et encore moins par les précipitations, plus rares encore. Enfin, l’aspect qualitatif et quantitatif du spectre solaire doit être évoqué.

Sur ce dernier point, nous avons tenté d’illustrer par des valeurs chiffrées le fait que l’intensité lumineuse est plus importante en Afrique du Nord qu’en Europe. Il faut alors introduire la notion de lumination, qui représente la puissance énergétique d’une radiation par unité de surface et par unité de temps.[17] Un ouvrage de climatologie donne l’équivalent de cette valeur dans le monde entier, sous la forme d’un tracé de lignes joignant les points du globe où la lumination moyenne exprimée pour une durée de un an possède la même valeur.

Figure

6. Tracés de lumination annuelle constante (kcal. cm-2. an-1)

Source : Collectif (edited by H. E. Landsberg), General

climatology, 3, Elsevier scientific publishing company, New York, 1981, p.

19.

Bien que la figure 6 soit peu précise, on peut y déchiffrer que la lumination moyenne de l’Egypte est comprise entre 180 et 200 kilocalories par centimètre carré et par an. Cette même valeur est comprise entre 80 et 120 pour la France, et entre 100 et 140 pour l’Italie. La conséquence théorique de ces différences en terme de quantité de lumière est la diminution du temps de pose, c’est-à-dire du temps nécessaire aux radiations lumineuses pour impressionner de manière suffisante la surface sensible, que le photographe utilise une plaque daguerrienne, une feuille de papier sensibilisée ou une plaque de verre collodionnée.

La figure 7, qui se trouve dans le même ouvrage, fournit la lumination quotidienne en fonction du mois. La courbe sinusoïdale pour la ville de Giza, à quelques kilomètres au sud du Caire, renvoie une valeur maximale pour le mois de juin (moins de 700 calories par centimètre carré et par jour, contre moins de 300 en décembre). Cependant, les premiers photographes en Egypte ont surtout privilégié les périodes de l’automne, de la fin de l’hiver et du printemps pour réaliser des prises de vues. L’été était unanimement déconseillé pour ses fortes chaleurs.

Figure

7. Variations annuelles moyennes de la lumination à différentes latitudes de

l’hémisphère nord, pour Giza (a), Davos (b) et Stockholm (c) (cal. cm-2.

jour-1)

Source : Collectif (edited by H. E. Landsberg), General

climatology, 3, Elsevier scientific publishing company, New York, 1981, p.

21.

Nous n’avons pas trouvé de sources fournissant le spectre lumineux en fonction de la longueur d’onde, en Egypte ou ailleurs ; cette donnée aurait pu nous indiquer la proportion de rayons ultraviolets, une partie du spectre qui impressionne mieux les surfaces sensibles des anciens procédés, encore orthochromatiques c’est-à-dire sensibles dans le bleu, un peu dans le vert mais pas dans le rouge. Une comparaison entre le spectre lumineux en France et en Afrique du Nord serait intéressante à réaliser.

En Egypte, la fortune du photographe, c’est également la régularité exceptionnelle de l’ensoleillement. Elle est due tout d’abord au niveau très faible des précipitations. Plus on remonte le Nil, donc plus on s’éloigne du delta, plus les jours de pluie sont rares. La figure 8 illustre bien cette particularité climatique : les précipitations, qui atteignent 200 mm à Alexandrie, ne dépasse plus 5 mm passé Assiout.

Figure

8. Précipitation moyenne annuelle (mm).

Source : “The climate of the United Arab Republic”, in : Collectif

(edited by J. F. Griffiths), Climates of Africa, Elsevier publishing

company, New York, 1972, p. 87.

La saison des pluies s’étale au cours de l’hiver : en Basse Egypte, les mois de décembre et de janvier sont les plus humides. Ils comptabilisent en moyenne la moitié des précipitations annelles. En Haute Egypte, les mois pluvieux sont principalement mai et octobre.

Les formations nuageuses masquent rarement le soleil d’Egypte. Elles sont principalement situées en Basse Egypte, et sont les plus importantes en hiver.[18] Passé le Caire, les praticiens de la photographie sont peu gênés par les nuages. Ce détail est primordial pour des procédés qui nécessitent souvent un quart d’heure de temps de pose.

Dans ce contexte très favorable à la photographie, un des rares inconvénients du climat égyptien est, outre la chaleur, la formation de vents de surface, dont le plus célèbre est le khamsin. Le nom de ce vent du sud sec et chaud, analogue au sirocco, signifie cinquante en langue arabe. Ce terme fait référence aux cinquante jours pendant lesquels il souffle, généralement d’avril à mai. Pendant la crue du Nil en été, des vents réguliers soufflent du nord et du nord-ouest. Un autre vent très désagréable se forme au printemps et en été ; il s’agit du senoum, qui signifie le poisson, un vent suffocant et brûlant de sud-est à sud-sud-est dont le passage ne dure qu’un quart d’heure et qui apporte des nuages de poussière et de sable.[19]

Pourquoi évoquer du vent dans un contexte photographique ? il faut comprendre qu’une prise de vue de plusieurs minutes nécessite une stabilité continue de la chambre photographique. Le matériel est pour cela fixé sur un trépied, mais au XIXe siècle celui-ci est en bois et bien souvent assez léger. Outre le fait d’être gêné dans ses déplacements par l’un des vents de sable évoqués ci-dessus, certains photographes se plaignent également des flous de bougé, visibles sur les épreuves photographiques et dus à la vibration de la chambre en raison du vent.

Dans le récit d’un voyage en Transjordanie en 1866, l’architecte Mauss et le photographe Henri-Joseph Sauvaire font référence à plusieurs vues manquées à cause d’un coup de vent, s’étant levé soudainement et ayant fait bouger le matériel de prise de vues pendant la pose.[20] Maxime du Camp raconte également dans Le Nil une de ses rencontres avec le khamsin. « Depuis trois jours à peine j' avais quitté le Kaire, lorsque s' éleva un vent violent de khamsin, qui nous arrêta net ; nous cherchâmes un abri à la pointe d’un îlot et nous attendîmes que la bourrasque fût passée. »[21]

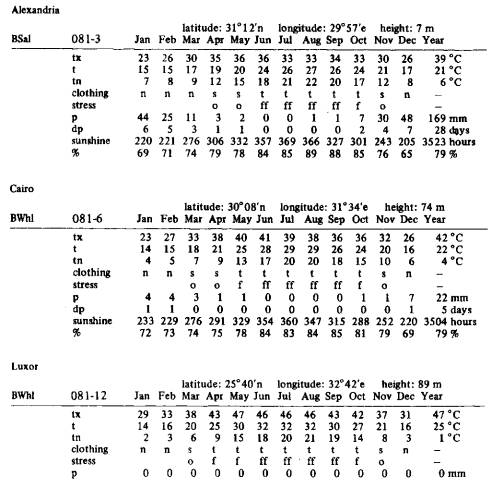

Les désagréments dus au vent, mais également à la chaleur, seront repris plus loin dans notre travail, lorsque les conditions de travail des photographes seront évoquées. Nous tenons cependant à insérer en document le tableau 5 qui fournit plusieurs données climatologiques pour les villes d’Alexandrie, du Caire et de Louxor. On peut ainsi constater que plus on s’éloigne de la Méditerranée, plus les températures sont élevées. On retrouve également la diminution rapide des précipitations, plus la ville est située dans le sud égyptien.

Tableau 5. Données

climatologiques pour Alexandrie, Le Caire et Louxor.[22]

Source : Willy Rudloff, World-climates with tables of climatic data

and practical suggestions, Wissenschaftliche Verlagsegesellschaft mbH,

Stuttgart, 1981, p. 360-362.

Le fait de montrer ici que la lumière en Egypte est quantitativement et qualitativement bien adaptée aux procédés photographiques du XIXème siècle ne doit pas signifier qu’elle ne l’est pas de même en Algérie ou au Liban ; mais pour des voyageurs photographes principalement européens, l’avantage n’est pas négligeable pour la prise de vue. Outre la diminution du temps de pose, la forte lumière égyptienne permet aussi d’augmenter le contraste sur le négatif, notamment pour un procédé comme le négatif papier qui ne possède pas un écart de densité élevé. L’Egypte est par ailleurs une des étapes les plus habituelles du « grand Tour » dans le Proche-Orient ; elle possède déjà dans les années 1850 l’une des infrastructures d’accueil les plus correctes en Orient.

Les motivations des photographes

Les voyageurs photographes et le choix égyptien :

Les liens profonds entre l’Europe et l’Egypte

Si l’Italie était la destination traditionnelle de l’Europe bourgeoise et cultivée au XVIIIe siècle, la réalisation d’un « grand Tour » s’apparente principalement au XIXème siècle. Ce long voyage, qui donnera plus tard le mot tourisme,[23] désigne effectivement un itinéraire globalement circulaire, pouvant inclure l’Afrique du nord, la Terre Sainte, le Liban et l’Asie Mineure, avec un retour souvent effectué en passant par l’Italie. Le grand Tour signifiait donc un voyage en Proche-Orient, à opposer au voyage dans le Lointain-Orient, que l’amélioration des transports ainsi que la création du canal de Suez rendra possible vers la fin du XIXème siècle.

L’inspiration du voyage en Orient est sans conteste littéraire. L’Itinéraire de Paris à Jérusalem, publié par Chateaubriand en 1811, influence une part importante des voyageurs de la première moitié du XIXème siècle. Mais à l’époque où Flaubert et du Camp s’embarquent pour l’Egypte, la tradition littéraire des impressions de voyage s’essouffle, et laisse la place à une catégorie d’écrivains itinérants visant un public moins restreint. Avec la toute jeune navigation à vapeur et les premiers chemins de fer, « le voyage entre désormais dans le domaine du possible, du moins en ce qui concerne les classes moyennes ».[24]

Le choix de l’Egypte est alors implicite. L’Europe et en premier lieu la France connaît bien ce territoire, occupé plus de trois ans par l’expédition de Bonaparte. De retour en France, les savants réalisent à partir de leurs notes et dessins la volumineuse Description de l’Egypte, qui achève de lancer ce que l’on nomme aujourd’hui l’égyptomanie. Cette œuvre collective décrit l’antiquité, l’histoire naturelle et l’époque contemporaine de l’Egypte. Elle comprend en totalité 126 mémoires et 894 planches dessinées.[25] Un des participants de l’expédition d’Egypte de 1798, Dominique Vivant Denon, publie à son retour Le voyage dans la Basse et la Haute-Egypte, pendant les campagnes du général Bonaparte, en 1802. L’ouvrage du futur fondateur du musée du Louvre comptera en tout quarante éditions successives, ainsi que des traductions allemandes et anglaises.[26]

Depuis le règne de Muhammad ‘Ali, les européens savent également que le sol égyptien regorge de richesses archéologiques. A partir des années 1810, l’homme fort de l’Egypte fait appel à de nombreux européens afin de moderniser son pays. C’est sous l’impulsion de quelques-uns de ces hommes que se développe le commerce des antiquités, s’apparentant initialement plus au pillage qu’à l’étude de l’art égyptien. Des personnages comme le consul français Drovetti ou le consul britannique Henry Salt sont à l’origine des collections égyptiennes des musées européens. En 1831, Muhammad ‘Ali fait cadeau à la France de l’un des deux obélisques de Louxor. Le monolithe est érigé à Paris sur la place de la Concorde le 25 octobre 1836.

Sans approfondir plus en avant les liens entre l’Europe et l’Egypte, nous ne pouvons pas ne pas évoquer le déchiffrement de l’écriture hiéroglyphique par le spécialiste des langues orientales Jean-François Champollion à l’automne 1822, une année qui pour certains historiens de la photographie est également celle de la première héliographie de Nicéphore Nièpce.

Les nouveaux besoins de l’archéologie et de l’égyptologie

Les premiers photographes sont ainsi attirés par l’Egypte dans une optique assez utilitaire ; la bourgeoisie et les savants européens connaissent l’importance du patrimoine architectural égyptien, et désire pouvoir y accéder sans toutefois se déplacer sur place, grâce à la jeune invention de la photographie. François Arago n’exhorte-t-il pas les premiers daguerréotypistes à participer au déchiffrement des hiéroglyphes, au cours de sa célèbre allocution à l’Académie des sciences le 19 août 1839 : « si la photographie avait été connue en 1798, nous aurions aujourd’hui des images fidèles d’un bon nombre de tableaux emblématiques, dont la cupidité des Arabes et le vandalisme de certain voyageurs a privé à jamais le monde savant. Pour copier les millions et millions de hiéroglyphes qui couvrent, même à l’extérieur, les grands monuments de Thèbes, de Memphis, de Karnak, etc., il faudrait des vingtaines d’années et des légions de dessinateurs. Avec le daguerréotype, un seul homme pourrait mener à bien cet immense travail. Munissez l’institut d’Egypte de deux ou trois appareils de M. Daguerre, et sur plusieurs grandes planches de l’ouvrage célèbre, fruit de notre immortelle expédition, de vastes étendues de hiéroglyphes réels iront remplacer des hiéroglyphes fictifs ou de pure invention ; et les dessins surpasseront partout en fidélité, en couleur locale, les œuvres des plus habiles peintres ; et les images photographiques, étant soumises dans leur formation aux règles de la géométrie, permettront, à l’aide d’un petit nombre de données, de remonter aux dimensions des parties les plus élevées, les plus inaccessibles des édifices. »[27] Le député insiste également sur les économies en terme de coût, si l’on privilégie le daguerréotype vis-à-vis du dessin, en indiquant que « les nouveaux procédés se distingueront par l’économie, genre de mérite qui, pour le dire en passant, marche rarement dans les arts avec la perfection des produits. »[28]

On ressent bien à travers le discours d’Arago qu’une période de l’exploration de l’Egypte s’achève, celle de l’aventure, de la littérature et du dessin. Désormais, les premiers égyptologues n’ont plus besoin d’impressions de voyage ni d’aquarelles ; devant l’objectivité de la photographie, ils ne peuvent se contenter de l’imprécision du dessin, qui fournit des hiéroglyphes « fictifs ou de pure invention ». Au cours des années 1850, l’archéologue Emmanuel de Rougé insiste sur le côté imprécis et donc peu scientifique du dessin : « les textes égyptiens prêtent plus qu’aucune autre espèce de document à des fautes de copistes ; un très grand nombre de signes hiéroglyphiques se ressemblent au premier coup d’œil. Quand ils sont copiés par un simple dessinateur, comme cela est arrivé dans la plupart des cas, les confusions sont si fréquentes que l’interprète est gêné à tout instant. Des inscriptions rapportés par Champollion avaient été prises par lui avec beaucoup de soins, mais elles ont été altérées à la publication par l’ignorance des dessinateurs. »[29] L’exactitude de la plaque daguerrienne ne peut être mise en doute, comme le souligne Gay-Lussac : « les bas-reliefs, les statues, les monuments, en un mot, la nature morte, sont rendus avec une perfection inabordable aux procédés ordinaires du dessin et de la peinture, et qui est égale à celle de la nature, puisque, en effet, les empreintes de M. Daguerre n’en sont que l’image fidèle. »[30]

Le 27 octobre 1850, le jeune Auguste Mariette, pas encore égyptologue et commissionné pour l’achat de manuscrits coptes, découvre l’emplacement du Serapeum de Memphis, une nécropole souterraine.[31] Au cours de sa carrière, ce père de l’égyptologie va collaborer avec un nombre important de photographes, dont Théodule Devéria, Hippolyte Délié, Emile Béchard et Emile Brugsch. Pour Mariette comme pour les autres égyptologues des années 1850[32], la photographie devient rapidement un outil de travail indispensable. La confiance, un peu naïve parfois, que la conscience collective lui porte au XIXe siècle, permet notamment de prouver l’existence d’une découverte ou d’une théorie « par l’image », d’inventorier ou de constituer les premières bases de données photographiques.

Certains photographes se tournent vers l’archéologie après une première prise de contact des monuments égyptiens. C’est le cas du jeune John B. Greene qui, après sa publication très remarquée de 94 clichés, réalisée en 1854 par l’imprimerie photographique de Blanquart-Evrard[33], entame une carrière d’égyptologue et dégage le temple de Ramsès III à Deir-el-Bahari. D’autres, tels Maxime du Camp, souhaitent grâce à leur production gagner la considération des cercles artistiques et littéraires européens. Pour les daguerréotypistes, l’idée de faire partie des premiers hommes à ramener des images façonnées par les rayons du soleil d’un pays tant étudié et apprécié est certainement séduisante. On peut donc dire que dès l’invention de la photographie en 1839, les raisons d’emporter du matériel photographique en Egypte sont multiples.

Au-delà de ces raisons précises, il faut évoquer plus prosaïquement la jeunesse du média photographique à cette époque. A quelques exceptions près, les premiers photographes en Egypte ne sont pas professionnels et les procédés changeant si rapidement de 1845 à 1860, ces individus ne peuvent les maîtriser si facilement. L’Egypte apparaît alors comme une destination de circonstance, non entièrement dédiée à la pratique photographique, mais qui permet au voyageur photographe d’améliorer sa technique, de se confronter aux limites de l’appareillage de prise de vues et des procédés, et de développer des solutions nouvelles pour optimiser le processus de création des images photographiques.

Les premiers photographes résidents :

A partir du début des années 1860, un nombre très restreint de photographes commence à s’installer à demeure en Egypte. On notera qu’aucun parmi eux n’est originaire du pays. Ils sont tous européens[34], et professionnels : ils vivent de la vente de leurs photographies à la pièce, collées ou non sur un support en carton, ou regroupées en album auprès des voyageurs, puis des « touristes ». C’est pourquoi leurs studios sont situés dans les quartiers étrangers des grandes villes, Alexandrie, le Caire ou quelques années plus tard Port-Saïd par exemple. Dire qu’ils vivent également de la vente de matériel et de chimie photographiques est une des grandes interrogations de notre travail ; nous reprendrons dans un paragraphe ultérieur la question des sources d’approvisionnement à destination des photographes voyageurs.

Ces premiers photographes résidents ne sont pas nombreux ; nous avons tenté d’obtenir le plus de renseignements sur trois d’entre eux, certes plus connus que d’autres, mais bien souvent plus à cause de leur production abondante que par la connaissance de leur biographie.

Le cas de l’italien Antonio Beato est l’un des plus célèbres. Né en 1825, Antonio et son frère Felice sont élevés par l’église. Ils seront naturalisés citoyens britanniques. Antonio meurt en 1903 après avoir fournit une des productions photographiques les plus prolifiques de l’Egypte. C’est peut-être aux côtés du photographe James Robertson, rencontré à Malte vers 1850, que les deux frères s’initient à la photographie.[35] L’activité photographique d’Antonio Beato en Egypte débute en 1857.[36] En 1862, il possède un studio photographique dans le vieux Caire, rue du Mouski. L’hebdomadaire La Lumière ne l’évoque même pas ; on ne trouve qu’une seule référence lapidaire à l’association entre son frère et James Robertson dans un article.[37] A partir de 1870, Antonio Beato est installé à Louxor, dans une maison qui lui sert vraisemblablement de logement, studio et boutique.[38] Le choix de cette localité n’est pas fortuit ; après le plateau de Giza et ses pyramides, Louxor est, avec son célèbre temple de Karnak, l’un des lieux les plus fréquentés par les voyageurs en Egypte. La renommée du studio de Beato à Louxor, installé en face du Luxor Hotel est très importante, et de nombreux récits de voyage y font référence : les étrangers évoquent notamment sa collection de scorpions servant de publicité.[39]

Antonio Beato utilise plusieurs chambres photographiques. Les tirages qu’il met en vente possèdent trois tailles : 18x24, 24x30 ou 30x40 centimètres. Il vend également des cartes de visite et des photographies stéréoscopiques.[40] Dans ses mémoires, Wallis Budge indique que Beato a mis à la disposition des voyageurs des spécimens d’albums photographiques dans les paquebots qui remontent le Nil ; au studio de Louxor, c’est sa femme qui s’occupe de traiter les commandes.[41] Après sa mort, la veuve du photographe vend son établissement de Louxor en 1904, avec sa production photographique – plus de 1500 négatifs et 30000 cartes postales des principaux sites égyptiens - et son équipement, pour 50000 francs. Gaston Maspéro, alors directeur au musée du Boulaq, récupère une partie de la collection.[42]

Dans un ouvrage de Colin Osman, une photographie de Beato datant de 1865 représente son propre studio photographique à Louxor. Nous l’avons inclus en figure 9. l’auteur pense que le bâtiment a été construit entre les années 1853 et 1859, en se fondant sur les photographies du site réalisées précédemment par J. B. Greene et Francis Frith, vierges de toute construction moderne.[43]

Figure 9. Antonio

Beato : Louxor, le studio du photographe (c. 1865).

Source : Colin Osman, Egypt caught in time, Garnet Publishing,

Reading, 1997, p. 5. (Le bâtiment blanc, sur lequel figure l’inscription “Photographie”, est

la maison, le laboratoire et la boutique d’Antonio Beato).

Si les photographies d’Antonio Beato se trouvent encore assez facilement au XXIe siècle chez les marchands de photographie ancienne, les tirages d’Egypte signés par Wilhelm Hammerschmidt sont plus rares, tout comme les informations concernant ce photographe allemand. Comme pour Beato, La Lumière est peu diserte sur notre homme ; Ernest Lacan l’évoque rapidement dans un compte-rendu de 1860.[44] Son premier voyage en Egypte, dont nous ne connaissons pas la date, l’amène à remonter le Nil jusqu’au site d’Abou Simbel.[45] Selon Nissan Perez, Hammerschmidt s’est installé au Caire en 1860 ou un peu plus tôt. Il expose à la Société française de photographie en 1861 dix vues d’Egypte et du Caire ; en mars 1862, il en devient l’un des membres. Hammerschmidt expose encore à la Société en 1863, ainsi qu’en 1867 à l’occasion de l’Exposition universelle. Dans ses photographies, il délaisse parfois les vues classiques d’Egypte au profit du petit peuple du Caire.[46]

Un photographe itinérant, Henry Cammas, évoque la boutique de Wilhelm Hammerschmidt au Caire dans la rubrique « Renseignements et conseils » de son ouvrage relatant son séjour en Egypte en 1859-1860 : « on trouvera tous les accessoires utiles, (…), au Caire, chez Ammerschmidt, dans le Mousky. »[47] La faute d’orthographe ne doit pas créer de doute sur l’identité du photographe. Par ailleurs, cette phrase que nous reprendrons plus loin est très intéressante pour la question du matériel que Hammerschmidt vend. D’après Bodo von Dewitz et Fikret Adanir, Hammerschmidt a ouvert son atelier au Caire plus tôt que ne le pense Perez, dès le début des années 1850. Son activité s’est de toute façon maintenue au-delà de 1870. En 1865, le journal Der Photograph fait part de l’agression de Wilhelm Hammerschmidt, dans les environs du Caire : il est maltraité et blessé par des autochtones aux limites du désert, alors qu’il tente de photographier une caravane de pèlerins en partance pour la Mecque.[48]

On peut accréditer la thèse d’une installation précoce de Hammerschmidt au Caire. Dans un ouvrage de Alain Fleig se trouve par exemple une photographie du photographe allemand, représentant Antinoë et datée de 1853 environ.[49] Ainsi, le photographe aurait eu suffisamment de temps et d’expérience pratique afin de publier en 1862 deux albums de photographie, Monuments de l’Egypte ancienne et Souvenirs d’Egypte. Hammerschmidt utilise le procédé de négatif sur plaque de verre au collodion humide ou bien au collodion et tannin, c’est à dire le collodion sec. Il vend aux voyageurs des tirages sur papier albuminé, des cartes de visite ainsi que des vues stéréoscopiques.[50] Tout comme la famille Bonfils ou le photographe Henri Béchard, Hammerschmidt propose un catalogue de ses photographies, avec un numéro et un titre pour chaque vue.

Birgit Filzmaier pense que Hammerschmidt partage son temps entre Berlin et le Caire, notamment parce qu’on le trouve dans un annuaire allemand de photographes daté de 1862, le Photographische Adressbuch, à Berlin, Neu-Schönberg 1. En 1864, Hammerschmidt, « photographe à Berlin », est également membre de la Deutschen Photographen-Vereins, Bezirk Berlin.[51]

En 1869, le photographe, qui réalise plusieurs clichés à Port-Saïd, profite de l’ouverture du canal de Suez pour passer la frontière et séjourner en Terre Sainte. Il prend de nombreuses vues à Jérusalem. La même année, Hammerschmidt photographie le Kronprinz Friedrich Wilhelm, en déplacement en Egypte pour les célébrations d’ouverture du canal.[52] Après 1870, Birgit Filzmaier perd sa trace : le photographe n’est plus mentionné dans la liste des membres de la Deutschen Photographen-Vereins, ni dans les procès-verbaux des réunions.[53]

Wilhelm Hammerschmidt, tout en

réussissant à vivre de la photographie, semble pratiquer une activité

professionnelle moins commerciale que celle d’Antonio Beato ; son talent

de photographe paraît également moins conventionnel que celui du photographe

attitré de Louxor. Mais un autre photographe doit être cité lorsqu’on évoque

Louxor et Karnak : il s’agit de V. Galli Maunier, d’origine française, qui

est resté une dizaine d’années en Egypte et dont les activités nombreuses lui

ont créé une réputation assez ambiguë. Il est présent en Egypte dès l’année

1852. La Lumière l’évoque à plusieurs reprises, notamment pour ses

activités archéologiques : « M. Maunier, photographe à Paris,

chargé par Abbas-Pacha, vice-roi d’Egypte, de la reproduction des antiquités de

ce pays, vient de faire dans le temple d’Aménophis, à Louqsor, d’intéressantes

découvertes. Autorisé par le gouvernement à faire déblayer une partie de ces

ruines, pour en obtenir une vue plus convenable, notre habile et savant

compatriote a découvert des fresques et des ornements en cuivre de la plus

grande beauté. Il paraît certains aujourd’hui que les Egyptiens, après avoir

ciselé les chapiteaux, les recouvraient d’une plaque métallique à laquelle ils

donnaient la forme de la sculpture.

L’album de M. Maunier sera riche en faits nouveaux, et nous espérons dans quelques temps, grâce à l’obligeance de l’auteur, pouvoir en donner un aperçu. »[54] Nissan Perez indique qu’en 1988, seules quatre vues de Maunier étaient référencées, parmi les collections de la Société française de photographie à Paris et également de la George Eastman House.[55] Ces photographies ont été tirées à l’imprimerie photographique de Blanquart-Evrard à Loos-les-Lille.

Les Jammes nous apprennent plus sur la vie de V. Galli Maunier : il est tour à tour photographe, prêteur sur gage, et pratique le commerce des antiquités pendant une vingtaine d’années tout en résidant à la Maison de France à Louxor.[56] D’après Dawson et Uphill, Maunier est très hospitalier envers les visiteurs étrangers, et dirige les fouilles d’Auguste Mariette pendant son absence. Ses fonctions ne sont qu’officieuses : l’égyptologue Gaston Maspéro le considère comme agent consulaire, mais il n’est pas mentionné sur les registres du Quai d’Orsay.[57] Lady Duff-Gordon, qui réside plusieurs années à la Maison de France pour raisons de santé, le mentionne souvent dans son ouvrage[58]. Dans le guide Joanne de 1861, on trouve une évocation d’un agent consulaire ou, du moins, d’un fonctionnaire parisien, qui pourrait bien être Maunier : « il a installé sur l’extrémité même du temple de Louksor une charmante habitation à l’européenne, dont il fait les honneurs avec la plus parfaite affabilité. »[59] Il s’agit peut-être de la Maison de France, ou de l’une de ses extensions.

On peut également s’interroger sur une rencontre possible entre Maxime du Camp, Gustave Flaubert et V. Galli Maunier. Dans leur ouvrage sur du Camp, Michel Dewachter et Daniel Oster rapporte une rencontre avec un certain « M. Monnier », le 16 juin 1850 lors d’un arrêt à Minyeh.[60] S’il s’agit bien de notre photographe, on pourrait en conclure que Maunier est d’abord venu en Egypte en raison des fouilles archéologiques, et qu’il a appris la photographie ultérieurement, sur place ou lors d’un retour en Europe.

Le 1er avril 1854, le photographe allemand Wilhelm von Herford rencontre Maunier à Louxor.[61] Von Herford, l’un des premiers « photographes-pionniers » de langue germanique à avoir exercé en Orient, d’après Bodo von Dewitz, a appris la technique du négatif papier avec Edouard Baldus à la fin de l’année 1853.[62] Heinrich Brugsch, un voyageur allemand qu’il ne faut pas confondre avec le photographe français Emile Brugsch, a également rencontré V. Galli Maunier. Il l’évoque ainsi dans ses souvenirs : « er stellt Photographien her, die er an reisende Europäer, meist Englander und Franzosen absetzte, oder er kaufte und verkaufte Altertrümer, sogar beschriebene Steine der Tempelmauern waren nicht vor ihm sicher. »[63] On le comprend, cette description assez critique de Maunier n’est pas vraiment laudative pour le photographe ; mais elle nous indique aussi que Maunier a été à priori le premier photographe, avant Antonio Beato, à vivre substantiellement de la vente de photographies sur le site de Louxor.

Les trois exemples de photographes résidents étudiés ci-dessus sont malheureusement parmi les seuls connus, en ce qui concerne la période qui s’étend de 1850 à 1860. Les résidents sont ensuite plus nombreux, à partir de l’ouverture du canal de Suez en 1869 : au circuit touristique immuable longeant le Nil vient s’ajouter un nouvel itinéraire de passage, avec des villes nouvelles, qui attire un nombre important de photographes professionnels. Les villes de Suez et de Port Saïd deviennent alors des centres de production de photographies aussi importants que celui de la ville du Caire, avec plusieurs studios et laboratoires.

On peut citer le cas de Hippolyte Arnoux, un photographe résident à Port Saïd. Arnoux a assuré la campagne photographique la plus importante concernant le chantier du canal de Suez. Son studio se trouve sur la place des Consuls, à Port Saïd. Selon Nissan Perez, il est souvent représenté sur les photographies de l’époque : on le reconnaît par l’inscription « Photographie du Canal » sur la devanture. Pour couvrir le chantier du canal de Suez, Arnoux travaille en grande partie sur l’eau, à l’aide d’un laboratoire aménagé dans son bateau qui porte également l’inscription « Photographie du canal ».[64]

Figure 10. Hippolyte

Arnoux. Sans titre (détail). 1869. Papier albuminé. Collection privée.

Source : Nissan Perez, op. cit., p. 126.

L’embarcation à voile représentée est le bateau laboratoire du photographe dans

le canal de Suez.

Les deux frères Zangaki, d’origine grecque, ont quant à eux réalisé une très importante production d’images à destination des voyageurs et des premiers touristes. Bien qu’il soit facile aujourd’hui d’acheter une photographie ancienne signée Zangaki, il est plus compliqué de trouver des informations biographiques sur les deux hommes. Selon Colin Osman, ils travaillent avec un laboratoire ambulant tracté par des chevaux.[65] Nous reparlerons plus loin de ces laboratoires ou photographic vans qui suppléaient avec avantage à la tente photographique. Pour Nissan Perez, l’un des deux frères réalise les prises de vue, et l’autre effectue les développements et tirages des négatifs.[66]

Le cas du célèbre photographe français Gustave Le Gray est plus délicat. Si l’on connaît assez bien ses activités professionnelles à Paris, sa trace est plus difficile à suivre dès lors qu’il embarque pour une longue croisière en Méditerranée à bord de l’Emma, aux côtés d’Alexandre Dumas, le 9 mai 1860.[67] Le 18 novembre 1860, le voyageur Ernest Louet rencontre le photographe en Syrie, dans les ruines de Baalbeck : « ils [ces souterrains] donnent entrée dans des salles basses si spacieuses qu’on y pourrait loger facilement plusieurs centaines de chevaux. Une d’elles est devenue l’atelier photographique de M. Legray, qui parcourt depuis trois mois la Syrie en compagnie de M. Lockray fils, et fait au profit de l’Europe une admirable collection des monuments et des paysages renommés de l’Orient ».[68] En 1861, Le Gray vit probablement en Egypte, à Alexandrie depuis avril. Il envoie d'Egypte des documents et des photographies pour Le Monde Illustré, notamment la photographie du prince Sa’id Pacha de retour de la Mecque. En 1864, Le Gray quitte Alexandrie pour le Caire. En 1865, il travaille à la cour de Isma’il Pacha en donnant des cours de dessin aux princes Tewfik, Hussein et Ibrahim, au moins jusqu'à l'année 1869[69]. En 1867, Le Gray envoie des photographies d'Egypte, pour l'Exposition Universelle de Paris. Entre 1867 et 1868, il réalise un album photographique composé à l'origine d'une cinquantaine de photographies, qu'il intitule Voyages dans la Haute-Egypte de L. L. Altesses les princes héréditaires fils de S. A. Ismaël Pacha, vice-roi d'Egypte exécutés dans les années 1867-1868 et photographiés par Gustave Le Gray.[70] Sur la page de titre de cet album, on peut apercevoir deux marines, l’une avec un pont et un train à vapeur, allusions probables aux nombreuses créations de chemin de fer dans l’Egypte contemporaine de Sa’id Pacha et de son successeur Isma’il Pacha, et l’autre représentant un grand port avec de nombreux navires, évocation possible du port d’Alexandrie ou celui de Suez.[71] La fin de la vie de Gustave Le Gray est encore inconnue ; selon Nadar, il meurt en 1882 au Caire.[72] Si sa période égyptienne est mal connue, c’est que ce photographe résident n’a à priori ouvert aucun commerce de photographie à Alexandrie ou bien au Caire. Il semble également que Le Gray, lorsqu’il arrive en Egypte, délaisse la photographie au profit du dessin, ayant suivi dans sa jeunesse une formation de peintre à l’atelier de Paul Delaroche et étant de surcroît opposé à l’exploitation commerciale de la photographie.

Excepté ce cas particulier, les photographes résidents en milieu urbain possèdent en général leurs studios et laboratoires dans les quartiers étrangers, où se trouvent les grands hôtels. Au Caire, les studios sont regroupés dans le Mousky, autour des jardins de l’Ezbékié. Le Shepheard Hotel, l’Hôtel Zeg ou l’Hôtel des Pyramides y sont situés. Des photographes comme le turc J. Pascal Sebah, les français Henri Béchard, Emile Brugsch, Ermé Désiré, l’allemand Otto Schoefft ou l’arménien G. Lékégian y font commerce entre les années 1860 et 1880. A Alexandrie, on trouve l’Hôtel de l’Europe et le Peninsular and Oriental Hotel sur la place des Consuls, le Victoria Hotel près du couvent latin ou l’Hôtel du Nord sur la grande place.

Nous ne pouvons pas nous étendre sur l’aspect commercial et professionnel de la photographie en Egypte après 1869. Nous devons indiquer toutefois que la fin des années 1850 est une date globalement constante concernant l’implantation des premiers photographes résidents dans tout le Proche-Orient. C’est à cette époque là que le photographe Peter Bergheim commence à pratiquer à Jérusalem, tout comme Mendel John Diness. A Constantinople, les trois frères Horsep, Vichen et Kevor Abdullah rachètent l’établissement photographique du chimiste allemand Rabach lors de son départ en 1858.[73] Quant à la célèbre famille Bonfils, elle ne s’installe à Beyrouth au Liban qu’en 1867, mais il y a certainement déjà avant cette date un ou plusieurs studios photographiques dans cette ville très influencée par la France.

Nous terminerons ce paragraphe par le tableau 6 dont les informations sont tirées de l’ouvrage de Nissan Perez, concernant la nationalité des 250 photographes du Proche-Orient que l’auteur de Focus East a étudiés. Parmi cette population, on s’aperçoit que cent personnes sont d’origine française. Sylvie Aubenas note que la prédominance franco-anglaise est à mettre en relation avec la grande influence de ces deux empires coloniaux.[74]

Tableau 6. Répartition

des photographes au Proche Orient par pays d'origine.

|

Pays d’origine |

Nombre |

Pourcentage |

|

France |

100 |

40.0 |

|

Grande-Bretagne, Ecosse, Irlande |

44 |

17.6 |

|

Allemagne, Autriche |

15 |

6.0 |

|

Résidents du Proche-Orient |

15 |

6.0 |

|

Italie |

11 |

4.4 |

|

Etats-Unis |

10 |

4.0 |

|

Grèce |

10 |

4.0 |

|

Pays-Bas, Malte, Pologne, Russie, Suisse |

8 |

3.2 |

|

Turquie |

2 |

0.8 |

|

Nationalité inconnue |

35 |

14.0 |

|

TOTAL |

250 |

100.0 |

Source : Nissan Perez, Focus East. Photography in the near East

1839-1885, Abrams Domino, New York, 1988, p. 76.

Il serait intéressant d’étudier les motivations de ces photographes ; le choix d’un pays est-il lié à une affinité particulière de la personne ou à des relations personnelles y habitant ? Les intéressés ont-ils déjà exercé en Europe, ont-ils émigré du fait d’une trop forte concurrence ? Répondre à ces nombreuses questions nous éloignerait trop de nos centres d’intérêts. Notre étude concernant principalement les photographes voyageurs, il nous faut revenir sur le déroulement pratique du voyage de l’Europe jusqu’en Egypte. Les moyens de locomotion seront également intéressants à étudier, car ces derniers conditionnent la possibilité d’une expédition photographique, ainsi que la sélection des sujets.