| Nicolas LE GUERN septembre 2001 L’Egypte et ses premiers

photographes. Etude des différentes techniques et du

matériel utilisés de 1839 à 1869. - Mémoire de DEA en Histoire des

techniques - - Ecole des hautes études en sciences

sociales - Directeurs de mémoire : Mme Marie-Sophie CORCY, responsable des collections du domaine

Communication au musée des Arts et Métiers, M. André GUILLERME, professeur au CNAM, Histoire des

techniques urbaines et de la construction. La réalisation de mon travail a été

grandement facilitée par des personnes que je tiens à remercier pour leur aide, leurs

conseils et leurs informations, tout particulièrement Mme Sylvie Aubenas, conservateur au

département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale, M. Michel Frizot, professeur à

l’Ecole du Louvre, Mme Mireille Pastoureau, directrice

de la Bibliothèque de l’Institut de France, Mme Christiane Douyère-Demeulenaere,

conservateur au Centre historique des Archives nationales pour la section XIXe siècle, Mme Ghislaine Alleaume, directrice du CEDEJ au Caire,

M. Patrick Lamotte, restaurateur

photographe au département de restauration de la Bibliothèque nationale, M. Olivier Degeorges, collectionneur

assidu à la passion communicatrice. Je tiens également à remercier mes

directeurs de mémoire, Mme Marie-Sophie Corcy, responsable

des collections du domaine Communication au musée des Arts et Métiers, M. André Guillerme, professeur au

CNAM, Histoire des techniques urbaines et de la construction, pour avoir accepté de me suivre sur

les berges du Nil. Introduction

La pratique de la

photographie au Proche-Orient au XIXe siècle a fourni une quantité très importante

d’images, auxquelles le collectionneur assidu peut encore accéder de nos jours par

l’intermédiaire des galeries et des marchands d’art. Si l’on se fonde sur

les images produites, on observe que, des nombreux pays du « Grand Tour »,

l’Egypte est celui que les premiers photographes ont le plus privilégié. Les

raisons en sont multiples, et nous tenterons de les définir dans notre travail.

Ayant étudié une technique photographique de négatif sur papier à

l’occasion d’un mémoire de recherche à l’école nationale supérieure

Louis Lumière, nous avons déjà été amené à nous poser la question de la

réalisation pratique des photographies de voyage au XIXe siècle. Or, si les exemples de

photographes rapportant des images de l’Egypte entre la naissance de la photographie

en 1839 et l’ouverture du canal de Suez en 1869 abondent, rares sont les ouvrages qui

traitent des techniques de prises de vue et des procédés utilisés de manière

approfondie. Les publications des historiens d’art, dont l’objectif est de

rendre compte des grandes collections de photographies, sont assez nombreuses ; leur

existence est fondamentale, car elles permettent de déterminer l’évolution de

l’esthétique et du regard photographique, tout en constituant une mémoire

des premières images photographiques. Cependant, la technique propre à la réalisation

des images est en général évoqué de manière lacunaire. Si les informations existent,

leur localisation est souvent éparse. Mais surtout, les différentes techniques

photographiques utilisées en Egypte n’ont jamais été confrontées au sein

d’un ouvrage, afin d’obtenir une vision globale de leur évolution. La

connaissance de telles techniques est fort utile, que l’on étudie la réalisation

des prises de vue ou bien les images positives obtenues. Dans le cas des procédés

négatifs, la compréhension des limites techniques et des difficultés rencontrées par

les photographes permet souvent d’expliquer les caractéristiques physiques du

tirage, comme la présence d’un vignetage sur l’image, un contraste faible ou

une granulosité très élevée. Ainsi, nous essayerons de montrer que la technique

photographique et les matériaux qu’elle met en jeu conditionnent la qualité

picturale de l’image, que les photographes n’ont pas toujours pu maîtriser. La thèse de doctorat de Claire

Bustarret, Parcours entre lire et voir : les albums photographiques de voyage en

Orient (1850-1880), est une introduction précieuse à notre travail. Bien que son

auteur fournisse à de nombreux passages des informations en rapport direct avec la tâche

que nous nous assignons, son sujet principal reste la réalisation des albums à partir

d’images positives, et non les techniques de prises de vue. Plusieurs références

bibliographiques présentes dans l’ouvrage de Claire Bustarret mais non étudiées

nous assisteront dans la recherche de nos sources.

La mise en commun des données sur les pratiques photographiques en Egypte au XIXe

siècle nous permettra alors de montrer que le pays du Nil est un véritable champ

d’expérimentation des techniques photographiques, et cela dès l’invention du

daguerréotype ; contrairement à l’Europe, où le photographe peut

expérimenter et améliorer ses procédés avec tout le matériel et le confort

nécessaire, la réalité de l’Egypte force le voyageur photographe à utiliser un

procédé qu’il maîtrise et à s’adapter avec ses seules ressources. Dans le

cas où la qualité de ses épreuves ne le satisfait pas, cette expérience du terrain lui

permet de déterminer, de retour chez lui, les points faibles de son procédé ou de son

matériel de prises de vue.

Notre travail sera donc pour nous l’occasion de rendre compte des multiples

données sur les techniques photographiques en Egypte, dont nous essayerons de connaître

le véritable volume. Nous traiterons également d’un cas particulier, celui du

voyage de Maxime du Camp, l’un des premiers photographes amateurs, pour lequel

nous savons que les documents et les écrits existent en nombre suffisant. Nous tenterons

notamment de déterminer le procédé exact utilisé par le photographe. Ce chapitre sera

en quelque sorte le travail idéal que nous pourrions réaliser pour chaque photographe en

Egypte, si l'étendue des sources équivalentes était aussi importante.

Enfin, nous ne désirons pas occulter entièrement l’Egypte au profit des

photographes qui l’ont parcouru. C’est pourquoi seront évoqués les conditions

climatiques de la vallée du Nil, la situation politique à l’époque des premiers

photographes, ainsi que les moyens de transport disponibles corrélativement aux

différentes techniques photographiques. Cette meilleure connaissance de l’Egypte

nous permettra de nous rendre compte de la réalité du voyage égyptien au XIXe siècle

d’une manière objective, et d’aborder d’autre part le problème de

l’approvisionnement en matériel photographique pour les voyageurs.

Rappel des trois techniques photographiques utilisées en Egypte entre 1839 et 1869 Ce rappel est inclus afin de

permettre une meilleure compréhension du reste de notre travail aux personnes ne

connaissant pas les procédés photographiques principaux du XIXe siècle. C’est

pourquoi ce chapitre est relativement condensé et centré de préférence sur la

manipulation et la pratique.

Le daguerréotype :

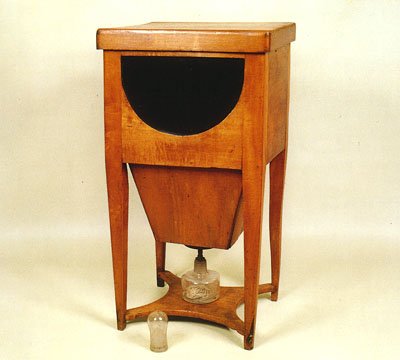

L’invention de Daguerre nécessite des plaques de cuivre, que l’on trouve dans le commerce et qui disposent à leur surface d’une couche mince d’argent métallique. Afin de rendre cette plaque photosensible, le daguerréotypiste doit effectuer deux opérations à l’endroit de la prise de vue, peu avant l’exposition. Tout d’abord, il doit polir la plaque afin d’en éliminer les résidus et d’obtenir une surface la plus lisse possible. A cet effet, plusieurs accessoires existent pour garantir un polissage optimal, comme le polissoir ou la planchette à polir[1] ; cependant, les premiers daguerréotypistes en Egypte ne se servent vraisemblablement que d’un chiffon garni d’une poudre de tripoli, une roche siliceuse de couleur grise ou jaune pâle d’origine organique, dissoute dans de l’alcool ou de l’essence de térébenthine. Figure 1. Boîte à mercure pour le

développement des daguerréotypes (1839).

Source : Collection du

Musée français de la photographie, Bièvres (Essonne). Inv. 96.9615.

Le photographe expose sa plaque sensibilisée à l’intérieur d’une

chambre photographique, avec un temps de pose de quelques minutes. Le daguerréotype

exposée peut alors être développé au moyen de vapeurs de mercure, dans une boîte à

mercure en bois dont un exemplaire est représenté sur la figure 1. Les parties

insolées, où se forme un amalgame de mercure et d’argent, se distinguent des

parties sombres de l’image par une plus grande réflexion de la lumière, tandis que

ces dernières conservent le plaqué d’argent poli initial.

Daguerre propose initialement un fixage au cyanure de potassium ou de sodium, mais

à ces composés très toxique est préféré l’hyposulfite de soude, un terme

désignant le thiosulfate de sodium. Dans les deux cas, l’opération de fixage sert

à éliminer les iodures d’argent encore présents dans la couche image, dans les

zones qui n’ont pas été insolées. Un rinçage final permet d’éliminer les

résidus d’hyposulfite de soude et les complexes insolubles formés.

Réalisé de cette manière, le daguerréotype est malheureusement très fragile,

et son image ne résiste pas à des contacts répétés (traces de doigts ou pressions

diverses). C’est pourquoi existe-t-il bien peu d’espoir de retrouver un jour les

daguerréotypes réalisés par Goupil-Fesquet en Egypte dès la fin de l’année 1839.

Pour suppléer à cette fragilité préjudiciable, Fizeau propose d’effectuer à

chaud un virage à l’or après l’opération de fixage. Les produits utilisés

contiennent des molécules où l’or est combiné avec un autre élément.[3]

En 1841, l’utilisation mixte du brome et du chlore permet d’augmenter la

sensibilité de la plaque, mais complique la préparation des plaques.

Le principal défaut du daguerréotype doit être évoqué : il n’est pas

reproductible, ce qui empêche la diffusion des images dans une publication. C’est

pourquoi les premiers ouvrages illustrés sur l’Egypte ne comportent que des gravures

réalisées à partir de daguerréotypes, à l’instar des Excursions daguerriennes

de Lerebours[4],

ou du Panorama d’Egypte et de Nubie d’Hector Horeau. Celui-ci note dans

l’introduction de son ouvrage : « des dessins faits sur place et de

bienveillantes communications de vues daguerréotypées m’ont permis d’apporter

une grande exactitude dans la reproduction des merveilles de la vallée du Nil (…) ».[5]

Le négatif sur papier ciré ou non

avant sensibilisation:

Le calotype, breveté par l’anglais Henri Fox Talbot en février 1841, est une image négative dont le support est une feuille de papier. Bien que le nouveau procédé rompe radicalement avec le daguerréotype, l’objectif est toujours d’obtenir à la surface du matériau des halogénures d’argent sensibles à la lumière (principalement de l’iodure et du bromure d’argent), de développer l’image après exposition et d’éliminer les résidus d’halogénures d’argent avec l’opération de fixage. Contrairement au daguerréotype, les hautes lumières de l’image sont caractérisées par la présence d’argent métallique sur le négatif, qui obture la transmission de la lumière quand on observe la feuille négative par transparence ; par conséquent, l’image obtenue est négative, et il faut effectuer un tirage sur un papier salé ou albuminé afin d’obtenir l’image positive finale.

Le calotype est un négatif sur papier ciré uniquement après développement de

l’image ; il est plus intéressant pour notre étude d’évoquer le papier

ciré sec inventé en 1851 par Gustave Le Gray, dont l’originalité est

l’application d’un cirage de la feuille négative avant toute opération. Tableau 1. Formulations du papier

ciré sec de Gustave Le Gray (traité de 1851).

Source : Nicolas Le Guern, Le

papier ciré sec de Gustave Le Gray. Recherche d’une formulation contemporaine,

mémoire de recherche, Ecole nationale supérieure Louis Lumière, juin 2000, p. 47, d’après :

Gustave Le Gray, Nouveau traité théorique et

pratique de photographie sur papier et sur verre, Lerebours et Secretan, Paris, 1851.

Le progrès fondamental

du papier ciré sec est inclus dans sa dénomination ; le photographe peut

l’exposer à sec plusieurs jours après l’avoir sensibilisé, à condition de

bien le protéger de la lumière, à l’abri dans de grands portefeuilles. Il

n’est donc plus obligé de préparer son négatif dans la chaleur d’une tente

photographique, à proximité de l’endroit qu’il désire photographier. Le

cirage préalable de la feuille n’augmente pas seulement la transparence du

négatif ; il rentre également en jeu dans la formation de l’image argentique,

et l’on obtient un rendu des détails et un contraste légèrement différents que

ceux du calotype. Si la préparation du négatif est optimale, le dépôt argentique se

forme dans la masse du papier, et l’image négative est visible de manière égale

sur les deux côtés de la feuille.

En Egypte, les voyageurs photographes utilisant le négatif sur papier tout comme

le négatif sur verre au collodion ne réalisent jamais les tirages de leurs

clichés ; ce n’est que bien plus tard, de retour en Europe, qu’ils se

lanceront dans cette tâche et qu’ils pourront enfin visionner leur production en

« positif ». Le négatif sur plaque de verre au

collodion humide ou sec :

Le principe du procédé inventé en 1851 par l’anglais Scott Archer est peu

différent de celui du négatif sur papier. La majorité des étapes de traitement est

conservée, mais la différence fondamentale vient du support de l’image

argentique : au papier, dont l’origine, le grammage et la composition peuvent

poser problème pour un usage photographique, est substitué le verre, un matériau dont

la transparence apporte de nouvelles caractéristiques à l’image négative. Niépce

de Saint-Victor avait déjà inventé un procédé de négatif sur verre à

l’albumine, mais sa sensibilité physico-chimique très faible ne lui a jamais permis

de le diffuser. On ne sait comment les premiers inventeurs de la photographie comme

Gustave Le Gray ou un certain Bingham pensent au collodion comme liant de l’image

argentique, alors que la substance vient d’être découverte par le docteur Maynard

de Boston, en 1847, pour un usage chirurgical. Bien que l’utilisation du liquide

visqueux produit des images contrastées qu’un négatif sur papier ne peut

concurrencer, il n’est pas vraiment adapté aux chaleurs de l’Egypte.

Devant la multiplicité des formulations du procédé de négatif sur plaque de

verre au collodion humide, la contribution du dictionnaire encyclopédique et biographique

de l’Industrie et des arts industriels nous est fort utile, car cet ouvrage décrit

les grandes étapes de préparation et de traitement de la plaque en s’appuyant sur

des croquis.[6]

Le photographe doit tout d’abord dissoudre du coton-poudre, un explosif formé de

nitrocellulose dans de l’éther alcoolisé, afin de former le collodion. A cette

liqueur visqueuse, il ajoute les sels d’ammonium et de cadmium qui apportent

l’élément iode et brome à la préparation. Le collodion ioduré est ensuite

étendu sur une plaque de verre nettoyée ; pour ce collodionnage, « on

prend la plaque bien nettoyée, exempte de toute poussière, par l’angle gauche

inférieur C, et l’on verse le collodion de la main droite sur l’angle

supérieur, à droite en A. Ce liquide sirupeux coule facilement sur le verre, et on peut,

sans se hâter, ramener le flot vers la partie gauche supérieure, en B et au-dessus, lui

faire suivre le bord gauche de la plaque de haut en bas, tout en ramenant l’ensemble

de la plaque de façon à incliner son plan vers l’angle droit inférieur D par où

s’écoulera le liquide en excès après avoir recouvert toute la plaque d’une

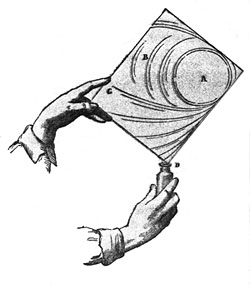

couche régulière. »[7] Figure 2. Le collodionnage

d’une plaque de verre.

Source :

Lamy, op. cit., tome VII, 1887, p. 270. Selon les rédacteurs du dictionnaire,

cette opération ne présente aucune difficulté… Ensuite, le photographe doit

opérer au noir pour sensibiliser sa plaque collodionnée, c’est à dire en voyage

bien souvent sous la tente photographique. A cet effet, il immerge la plaque à

l’aide d’une cuvette à recouvrement ou, à défaut, d’une cuvette à

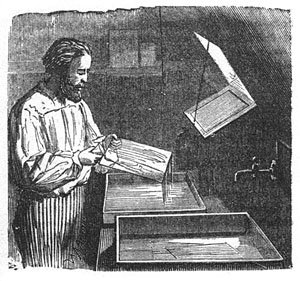

laquelle il applique un mouvement. Figure 3. La sensibilisation de la plaque collodionnée.

Source :

Lamy, op. cit., tome VII, 1887, p. 271.

« La plaque est

maintenue dans le bain que l’on agite par un léger mouvement de va-et-vient

jusqu’à ce que la surface de la couche sensible ne graisse plus. Dès qu’on

voit, en la soulevant à l’aide d’un crochet, le liquide la mouiller en nappe

continue, on peut être certain que la sensibilisation est complète et l’on doit

retirer la plaque du bain, la laisser égoutter, puis on éponge le dos avec du papier de

soie de façon à enlever le plus du liquide libre que l’on peut. »[8]

La plaque de verre est alors photosensible : le collodion contient de l’iodure

et du bromure d’argent. La plaque doit être exposée humide ; pour ce faire, le

photographe l’emporte jusqu’à la chambre noire dans un châssis négatif, dont

un volet de clôture intérieur permet son exposition, après cadrage et mise au point sur

le dépoli.

Le développement du négatif sur verre doit être effectué à la suite de la

prise de vue ; à l’acide gallique du négatif sur papier, les premiers

praticiens du collodion humide lui substituent une solution acide et alcoolique de sulfate

de fer.

Figure 4. Le développement de la plaque exposée.

Source :

Lamy, op. cit., tome VII, 1887, p. 271.

L’opération est réalisée en recouvrant de solution de développement le côté

collodionné de la plaque à l’aide d’un verre ; cette action doit

rapidement fournir une image négative sur la plaque. Si les densités sont trop faibles,

on peut réaliser un développement physique, à l’aide d’une solution acide de

nitrate d’argent. Le photographe termine le traitement de sa plaque en la fixant à

l’hyposulfite de soude et en lavant l’épreuve à grande eau. Une ultime

opération de vernissage permet de renforcer la résistance de la couche image. Concernant

la composition de ce vernis, le dictionnaire encyclopédique propose une solution de gomme

laque blonde en écaille dans de l’alcool rectifié, étendue à chaud sur la plaque

de verre. S’il est plus sensible que le

procédé de négatif sur papier ciré ou non, le procédé du collodion humide ne permet

toujours pas des prises de vue que l’on pourrait qualifier d’instantanées.

D’après Pierre Glafkidès, l’index ASA équivalent est égal à environ

0,04, soit une sensibilité 2500 fois plus faible que celle d’un film moderne de 100

ASA. Le même auteur indique également que la sensibilité et le contraste de la plaque

de verre varie en fonction de la durée de sensibilisation dans la solution acide de

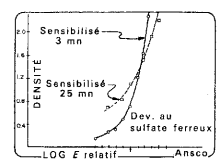

nitrate d’argent, comme l’illustre la figure 5. Figure 5. Courbes de

noircissement du collodion humide, en fonction de la durée de sensibilisation (E

représente l’éclairement).

Source : Pierre

Glafkidès, Chimie et physique photographique, 5ème édition, Edition

de l’usine nouvelle, Paris, 1986, p. 516. D’après : I. B. Current, SPSE

News, juillet 1962.

[1] Marie-Sophie Corcy, Techniques photographiques de prise de vue, formes et applications scientifiques et industrielles de la photographie en noir et blanc en France, thèse doct. Histoire, Université de Paris 8, 1997, p. 60. [2] Ibid., p. 62. [3] Marie-Sophie Corcy cite notamment le chlorure d’or, le perchlorure d’or et le protoxyde d’or. Ibid., p. 67. [4] Nicolas-Marie Paymal Lerebours, Excursions daguerriennes. Vues et monuments les plus remarquables du globe, Rittner & Goupil, Lerebours, H. Bossange, Paris, 1842-1844. [5] Hector Horeau, Panorama d’Egypte et de Nubie, avec un portait de Méhémet-Ali et un texte orné de vignettes, par Hector Horeau, architecte, l’auteur, Paris, 1841, n.p.. [6] Lami, dictionnaire encyclopédique et biographique de l’Industrie et des arts industriels, Librairie des dictionnaires, Paris, 1883 et 1887. [7] Ibid., tome VII, 1887, p. 270. [8] Ibid., p. 271. [9] Ibid., p. 272. |